在中宣部的领导和支持下,中国图书评论学会每年都会主办“中国好书”评选活动。“中国好书”评选活动的主旨是通过好书推介传递正能量,推动和引导全民阅读,目标是“为好书寻找读者,为读者寻找好书”。

昨晚,“中国好书”颁奖典礼播出。北大社的《西方博物学文化》有幸荣获“中国好书”。它的颁奖词是:

颁奖词:本书集合二十位学者的研究成果,较为系统和全面地介绍了西方博物学的发展脉络和十多位西方博物学家的主要观点,勾勒出西方博物学文化的历史和概貌。该书信息丰富,是一本了解西方博物学文化的入门读物,对中国博物学的建构也具有一定的启发意义。

我们常说人与自然越走越远,在科技进步名义的引领下导致了许多灾难。那么不禁要问,现代科技不过300多年,而人类文明至少3000年,那这之前靠什么生存?

是时候要重启博物学了,以博物的眼光看世界,正如圣雄甘地所说,生活不仅仅是匆匆赶路(There is more to life than increasing its speed)。

中国古代的茶叶、瓷器、蚕丝、豆腐,都与博物有关,前三者成曾作为国际贸易的主角,后者也日益被接受。而它们都不导致生态问题。

博物学是一门古老的综合性学问,体现了人与自然互动中多方面的智慧。

《西方博物学文化》一书依据博物学、科学史、文化史、环境史、思想史等多学科的大量文献,系统地梳理了西方博物学文化的发展脉络,介绍了塞奥弗拉斯特、约翰·雷、林奈、埃莉斯等十多位有典型意义的西方博物学家及相关的博物学文化,内容相当丰富,可谓“干货满满”。

除了丰富的知识之外,《西方博物学文化》一书还希望能够传达出这样一种理念,那就是关心自然、尊重自然、热爱自然。这种理念也是博物学本身所内含的。博物学最初便是起源于古人对大自然的关注,无论何时,博物学都离不开自然。

Loaded: 19.16%Picture-in-PicturePlayCurrent Time 0:00/Duration 0:58FullscreenMute自动播放

为什么是博物学?

《西方博物学文化》之所以能够获得“中国好书”,一方面是因为此书的专业品质得到大家的认可,另一方面也是因为书中关于工业、科技以及生态文明的哲学思辨对当今社会具有很强的启发意义。

博物学是人类对动物、植物、矿物、生态系统等所做的宏观层面的观察、描述、分类等的学问。它与人们的生活关系密切。在人类历史的99.9%的时间中,我们的祖先并非靠最近三百多年才发展起来的科技而过活,而是靠博物学和传统技艺,可见博物学的重要性。

西方博物学的历史至少可以追溯到亚里士多德和他的大弟子、西方植物学之父塞奥弗拉斯特,前者熟悉动物,后者熟悉植物。师徒两人的博物学坚持自然主义立场,重视经验和日常生活,对自然物进行了清晰描述和分类。

泰奥弗拉斯托斯(希腊语:Θεόφραστος,约前371年-约前287年),公元前4世纪的古希腊哲学家和科学家,先后受敎于柏拉图和亚里士多德,后来接替亚里士多德,领导其“逍遥学派”。

中国古代也有着优秀、丰富的博物学文化传统,中华美食、中医药、古代农学、《周易》《诗经》、老庄哲学、唐宋诗词以及曹雪芹的《红楼梦》无不包含大量博物内容。

1949年以前的近代中国,博物学名气很大。著名植物学家、教育学家钱崇澍曾说:“根本的学术者,博物学是也。”

随着西方各门分科之学接连引入中华大地,几乎没人再把那“根本的学术”当真了。不过,1949年之前,高等学校中,博物部、博物系、博物地学部、博物地理系等建制还是有的。

1949年以后,“博物学”三字很少在图书、报刊上出现,各级教育系统中也不再有“博物学”字样的课程。主要原因是,科学技术向纵深发展,“肤浅”、无力的博物学难以满足国民经济建设的急需,博物学的其他功能当时不可能受到重视。

但是经过半个多世纪的发展,中国的科学技术发展取得了相当大的成就,中国高校每年颁发了全球数量最多的自然科学博士学位。中国已成为世界第二大经济体,同时中华大地又遭遇了各种各样难以对付的环境问题,此时古老的博物学被重新发现。博物学与生态文明的关系,也在21世纪之初,进入学者的视野。

这些人竟是博物学家!

成为一名博物学家,不仅需要丰富的学识,更需要坚持不懈的观察和研究。《西方博物学文化》一书中介绍了数十位优秀的博物学家,其中有些名字我们耳熟能详,只是没想到他们还是博物学家。

亚里士多德被誉为“百科全书式的学者”。既然亚里士多德是“行走的百科全书”,那自然也会或多或少了解博物学。事实上,对于博物学,亚里士多德并非浅尝辄止,而是相当精通。他曾写过《动物志》,对许多种动物进行了细致的经验性描述。

他的弟子塞奥弗拉斯特也是一位博物学家。塞奥弗拉斯特的《植物研究》和《植物本原》是两部经典博物学著作,他也被誉为“西方植物学之父”。

弗朗西斯·培根是16到17世纪的重要哲学家和科学家,他的博物学研究虽然长期被人所忽视,但却在科学史上扮演着重要的角色。他在《伟大的复兴》中将博物学列入自己的研究计划,并且将其视作新哲学的基础,赋予了很高的地位。

他最为重要的博物学著作《木林集》中,集中体现了他的博物学思想,展示了他在科学研究方法以及更为重要的认识论原则上,同传统观念的决裂和革新,具有重要的科学史意义。

世界文学名著《瓦尔登湖》的作者梭罗也是一位博物学家。事实上,梭罗有很多身份,他被认为是思想家、文学家、政治学家、“美国环境主义的第一位圣徒”。

但是在所有这些名声中,梭罗作为博物学家的身份应该是最基本的,这不但是因为他把观察自然当作贯穿一生的基本活动,有着丰富的博物学著述,还因为他的自然思想是他的经济、政治、文学见解的重要出发点。

梭罗的博物学兴趣非常广泛,尤其对植物、鱼类、鸟类有精心的研究。他曾向康科德的农人请教捕捉蜜蜂和黄蜂的技巧,并在日记中详细描述了如何观察鸟类。

他采集、干燥、标记和分类植物标本,在十年里找到了康科德所在的米德尔塞克斯县境内已知的1200种植物中的 800种。因此,梭罗也被公认为一位优秀的博物学家。

怀特家乡的欧洲蕨,中国野菜中的蕨是其变种

博物学教会我们什么?

作为一种简单的划分方式,可以说,存在两大类科学形态,一种是博物学范式,一种是数理科学范式。进一步细分,数理科学之后,还发展出控制实验范式和数值模拟范式。

博物学是知识的原初形态。举凡目之所见,耳之所闻,手之所触,鼻之所嗅,都可以纳入博物学的范畴。简言之,博物学的对象就是大千世界的万事万物,无所不包。

现今很多学科都与博物学有着莫大的渊源,或者直接来自博物学,比如生物、地质、地理乃至于天文、气象等等。按照现在的学科体系,博物学之中有一部分被纳入到自然科学之中,也有一部分应该归属于人文学科。

在自然科学内部,博物学常与数理科学相提并论,被视为两大自然科学传统之一。两者有不同的范式,不同的应对自然的方式和态度。数理科学持机械自然观,以数学为工具,实验为手段,将自然视为研究、分 析、计算、控制、改造、重构的对象。博物学则重于观察、归纳、分类、描述,将自然视为理解、关怀乃至敬畏的对象。

作为原初的知识形态,博物学以人类的感官为首要观察手段,对自然进行最基本的认知、观察、命名、归纳,这也是人类与外界相处的本能方式。从原始思维的意义上,人类本能地采用拟人的、类比的、想象的方式,将自然视为主体,视为生命。

以现代话语来描述,或者以生态学的话语来描述,博物学把自然视为相互依存的生命体系,人类也属于这个体系,是这个体系的一个环节。按照这种生态学自然观,人无法跳出自然之外,把自然视为一个“对象”。即使作为对象,自然也只能是人类观察、体验、了解、关怀乃至敬畏的对象。

通过博物学,人类换一种视角看待自然,并逐渐能够体会自然,感受到作为生命的自然,则可能感受到人类有史以来,尤其是工业革命以来,对自然造成的巨大伤害,从而意识到这样一个不大容易接受的现实:在自然界中,人类并非是一个有道德的物种。意识到这一点,是人类作为一个物种的道德觉醒的开始。

在一个国家的大多数国民以及国家层面的社会意识中,都认为看大雁和花比看电视更为重要,则意味着这种国家已经具有了基本的生态文明理念,生态文明建设会成为自觉的主动的行为。

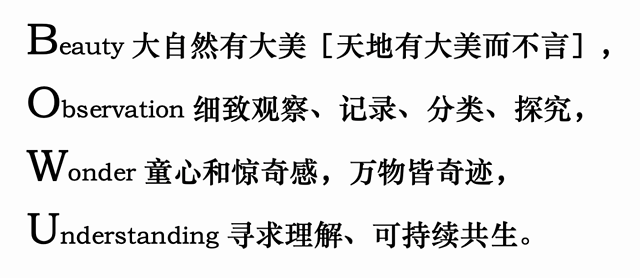

博物(BOWU)学能给我们带来什么?

当然,博物学只是提供了一种可能性,一种人类自我拯救的可能性。它是否必然解决工业文明的问题,必然将人类引向一个好的未来,则尚未可知。今天,工业文明虽然面临着严重的危机,但是依然具有强大的惯性,不肯减速,也难以减速。

倡导博物学,是一种可以操作的与工业文明对抗的方式。

“拈花惹草”的北大教授

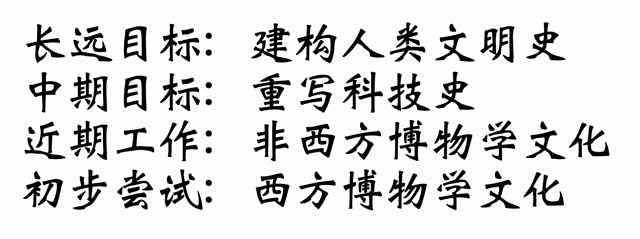

这些年,自然、博物主题的书如雨后春笋般涌现出来,而其实早2000年左右,刘华杰教授就在大力呼吁“复兴博物学”,这个呼吁没有产生过多反响,但是他就此开始“拈花惹草”,走进植物界和大自然,如数家珍。

刘华杰在北大校园带选修《博物学导论》课的学生看植物

他说,世界本是非线性的,科学对此研究不深入,更多是做线性研究。面对复杂世界,科学往往采取控制因果关系、约束变量等,将它变得简单化,从而可以操控它,却无法了解它。

另一方面,科学正在被异化,在被资本捆绑后走上了不断扩张不受约束的不归路,国外尚且有宗教力量相抗衡,而国内没有类似传统,为此刘华杰将目光投向了中西方都有的博物传统。

即便不为了这些“高大上”的形而上学意义,刘华杰教授认为博物本身就是一种生活方式,是人的基本权利,不需要一个博士学位,不需要什么特殊设备。

如果非要追问这本身有什么意义,其实无用之用本身就是一种意义。许多人追随大流,对世界人生缺乏自己的感知和思考,也因此失去了诸多乐趣。