在文物保護領域,民間力量正以多樣化的形式積極參與,逐漸成為守護歷史文化遺產的重要力量。作為民間文遺保護的創新實踐,近年來,重慶市兩江貝嶺博物館與經驗豐富的修復專家團隊合作,助力民間力量、文物「醫生」在規範有序的前提下,實現文化遺產保護。

營罡正在為佛造像進行協色處理

石刻佛造像之修復秘籍

為文物「把脈問診」,然後「對癥下藥」……近日,兩江貝嶺博物館內一尊曾遭歲月侵蝕的「石佛」,通過專業團隊的科學修復,將重煥新生。據了解,博物館館藏的十一尊清代石刻八十八佛系列佛造像,是目前已知的全國唯一一組清代石刻八十八佛組像,承載著豐富的歷史與文化內涵。

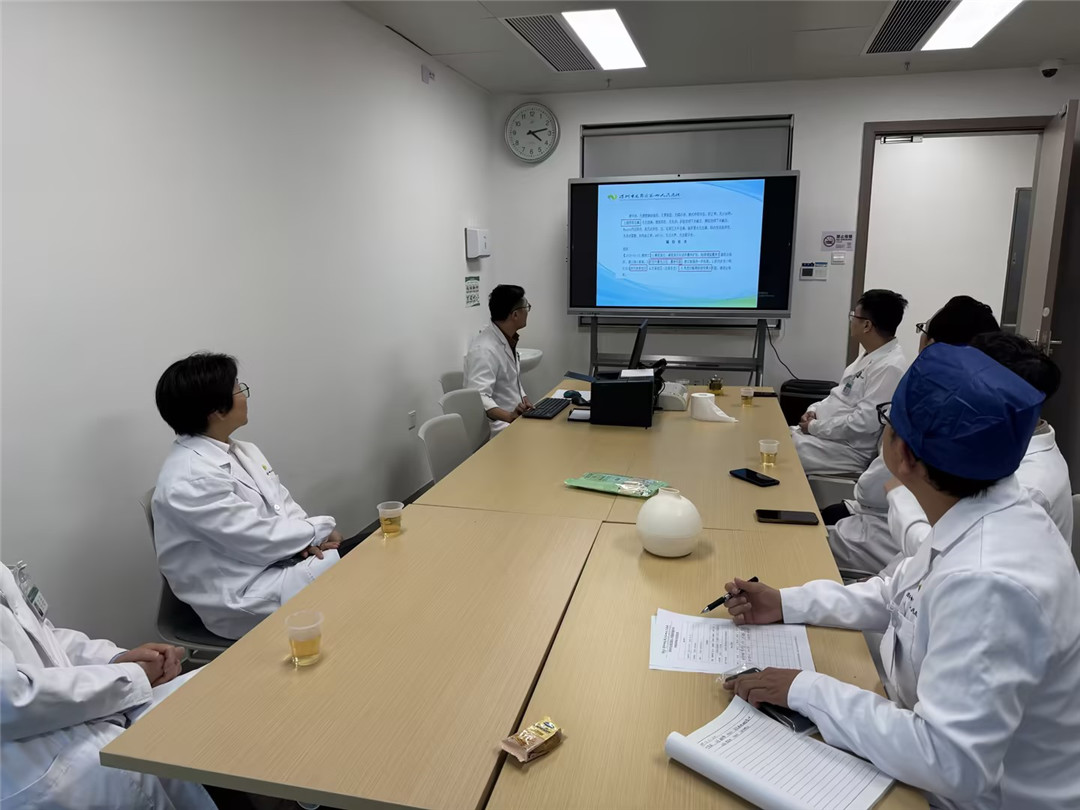

營罡是本次佛造像修復請來的文物「醫生」,擁有十多年文物的修復經驗。他告訴記者,本次項目首先修復的是一尊南無慧威燈王佛造像,修復工作從去年11月一直持續到今年3月。修復流程大致包括采樣、畫圖、確定病害、製定方案、清理表面、脫鹽、補配修復、滲透加固以及協色處理等多個步驟。

在「協色」環節,營罡用天然礦物質顏料與等離子水混合成灰漿,用畫筆輕輕地塗抹在修復痕跡上,使補配的顏色與本體更加和諧。營罡表示,文物修復的原則是保存歷史原物,努力做到「修舊如舊」,同時修補的地方要與文物本體可以「識別」,做到「遠看一致,近看有別」。

民間博物館接力之創新實踐

「過去是老百姓出錢出力建寺廟造佛像,現在我們接過接力棒,讓老祖宗的寶貝活下去。」兩江貝嶺博物館館長劉莉的話道出了項目的特別之處。

作為民間文遺保護的創新實踐,兩江貝嶺博物館與經驗豐富的修復專家團隊合作,助力民間力量在規範有序的前提下,實現文化遺產保護。營罡說,這也是他第一次遇到民間力量出資修復文物,此前都是文物系統相關的單位牽頭。他認為,民間博物館出資修復文物非常難能可貴。

「修繕過程中的方式方法以及審美標準的差異,成為項目潛在的挑戰。」劉莉表示,團隊將先以國家標準修復一件藏品,隨後組織專家學者開展研討,廣泛收集各方意見,共同探討文遺修復的最佳方案。

以數字化賦能非遺體驗

值得一提的是,該項目同步開放誌願者招募和公眾參與渠道,劉莉希望吸引更多文化「守護人」參與到文物保護中來,通過「文遺保護+公眾參與」的模式,讓文物從展品,變成了可觸摸、可感知的文化記憶。

未來,兩江貝嶺博物館還將對文物有長期保護計劃,以數字化技術賦能非遺體驗,開辦文遺專家公益課堂,打造沈浸式傳統文化場景,實現傳統文化與觀眾的「雙向奔赴」。(記者 陳爽)

頂圖:兩江貝嶺博物館展廳