在古代欧洲,鼠疫这个称谓并没有现代医学上的意义,而是作为恐惧、死亡、饥荒等灾难的代名词,统称为瘟疫。在神话和宗教文本中,瘟疫并非定位为一种在自然发生的流行性传染病,而是时常作为神惩罚人间罪恶的一种手段。作为一种死亡感知,瘟疫与罪恶、惩罚和世界末日并合在一起,成为一种日常生活意识,在进入社会各个层面的同时,也加入了欧洲建筑艺术形态的构建。

澎湃新闻刊发的此文所要讲述的,是黑死病与两种建筑形态的关联,一种为显性,另一种为隐性。

凡·戴克为巴勒莫城在鼠疫爆发时期的守护神罗莎莉娅(Saint Rosalia)所作的油画

黑死病是鼠疫的一个称谓,是一种死亡率极高的烈性传染病。每当鼠疫爆发之时,效应并非一时,而是可以断断续续持续数10年甚至数百年,也不是一地,而是从村庄到城市,从城市到国家的快速传播。例如公元541~700年之间,欧洲多次爆发鼠疫,让人口减少了大约50%。1346至1353年间爆发的黑死病,则夺取约2500万人的性命。在中世纪的欧洲,这种疾病时常被称为“大规模死亡”。黑死病的概念首现于16世纪,用来称谓1436年爆发的鼠疫。但“黑死病”只是中文的翻译,在德语概念中,并没有死的字样,而是称为“黑死”(Schwazer Tod)。从中更能理解,黑死病中的黑,并非针对颜色,而是指向鼠疫所带来的可怕现实,就像弥漫着死亡和恐慌的暗影。鼠疫流行之际,就像死神在大规模清理人间。

鼠疫这个概念的德语词源(Pest)可以追溯到拉丁语(Pestis),在古代欧洲,甚至更久远的年代,这个称谓并没有现代医学上的意义,而是作为恐惧、死亡、饥荒等灾难的代名词,统称为瘟疫(Pest),不仅仅深深根植于记忆深处,也时常出现在希腊神话、圣经及各种古典文献和宗教文本中。尤其是在神话和宗教文本中,瘟疫并非定位为一种在自然发生的流行性传染病,而是时常作为神惩罚人间罪恶的一种手段。圣经的启示录甚至把瘟疫视为一个开启世界末日的征兆:“我看见一匹灰色的马和名叫死亡的骑士,带着地狱和权力,用刀剑、饥荒、瘟疫和野兽,杀去地面上1/4的人。(启示录6:8)。从中可以理解,尤其是在中世纪的欧洲,瘟疫作为一种死亡感知,与罪恶、惩罚和世界末日并合在一起,成为一种日常生活意识,进入各个社会层面的同时,也加入欧洲艺术形态的构建。这里要特别强调一下,文中所说的艺术,尤其在欧洲的中世纪及之前的时代中,并不是现代人用来欣赏、收藏或投资的艺术品,而是一种沟通世俗与神界的媒介,例如绘画、雕塑作品。教堂建筑则通常成为凡人在人间抗击灾难和魔鬼的庇护所,同时也是消解罪恶,通向神界的一道灵桥。接下来的文本要讲述的,是黑死病与两种建筑形态的关联,一种为显性,另一种为隐性。

人骨教堂:死者的“灵魂居所”

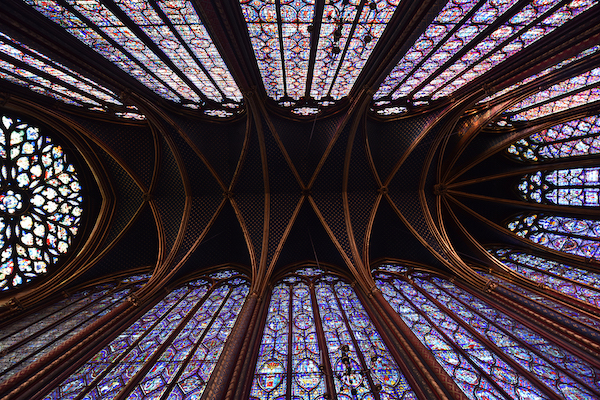

布拉格附近的人骨教堂(Kostnice Sedlec),就是黑死病塑造死亡与艺术的一个显性例证。教堂于15世纪初开始建造,所在地是库特纳霍拉(Kutná Hora)的一个白衣会修道院墓地(Zisterzienser-Kloster Sedletz),在14世纪中叶乱葬着近3万死于黑死病的人,15世纪初埋葬了大量死于胡斯战争的牺牲者。在雨水的冲刷下,不断有死者的骨骼露出地面。相传有一个半失明的修道士出于同情和修道,于1511年开始在这墓地上清理人骨,系统整理近4万名死者的骨骼,洗刷干净后堆放于教堂中。波西米亚的王爵家族黑山(Schwarzenberg)于十九世纪购买了这块墓地和教堂,并于1870年,用存放于教堂中的人骨来装饰教堂,图中所见的,就是人骨组合的黑山家族的家徽(图1)。

图1 人骨教堂 黑山家族纹章,14-19世纪,库特纳霍拉 摄影 © MN

这种用死者骨骼来装饰教堂的做法并非孤例,虽然并不多见,却是欧洲教堂建筑的一种类型。人骨教堂的一种重要观念,根植于启示录中的末日审判。其中有文字描述末日审判开启的场景,有四位天使吹响号角,唤醒所有东南西北方位死去的人们,和活着的人一起接受基督的灵魂审判。有罪者将进入地狱,无罪者将进入天堂。地狱代表的是无尽惩罚,而天堂则代表救赎。末日审判之后,人间将不复存在,因此在基督教信徒的意识中,人生在世是一种修行,死亡只是一种睡眠,睡醒之后,无论是进入地狱或是天堂,都意味着进入一个终极世界。

图2 人骨教堂 吹号角的天使,14-19世纪,库特纳霍拉 摄影 © MN

捷克的人骨教堂中,就有头骨堆砌的四座塔,吹动号角的天使立于其端(图2),表现的正是一种开启末日审判的场景,用号角声唤醒教堂中的逝者,也用对末日审判降临的期待,来象征对教堂中4万多亡魂的终极审判和救赎。所以人骨教堂中堆砌如山的人骨营造的并不是对死亡的恐惧,而是死亡之后重生的希望。所以人骨教堂还有另外一个名称,叫“灵魂居所”。

但是,这个居所中的灵魂深埋于史料和特定人群的意识深处,旁人无从感知。就如在今天,人骨教堂已经成为了一个旅游景点。大约5欧元一张门票,进去之后,就混入来自世界各地的人群,在人骨堆积之处猎奇,或停留在破裂的头骨前,勾勒死者生前的最后一刻,或屈身于死者胫骨堆积的隧道入口,把思路透入黑暗,感触死者的去处(图3)。教堂空间弥漫着一种骨灰的味道,就像焚烧过的尘土,也流动着活人的体味和身影,在死者的骨骸前停驻晃荡,一瞬即过,把死亡变成永恒,生者化为浮光掠影。与人骨教堂完全不一样的是,中世纪一种名为哥特式的教堂,用特殊的建筑结构和采光构造了一种奇特的空间,从感知层面来容纳灵魂,但这魂魄并非源自死人,而是发自生者的寄托。

图3 人骨教堂 骷髅山,14-19世纪,库特纳霍拉 摄影 © MN

哥特式教堂:生者的寄托

在中世纪时代,对黑死病的恐惧、十字军东征两百余年所带来的战乱和大量占星家的可怕预言,塑造了末日审判即将到来的常识,也形成中世纪人们恐惧与期待的一个重要根源。恐惧出自地狱中的无尽惩罚,期待出于天堂的平和。恐惧与期待、地狱与天堂因此成为中世纪艺术的一个重要表现主题。但是,为了规避圣经中明确禁止偶像制作和崇拜的戒律,宗教会议把制作图像的目的,限制于用于传播教义和神性的严厉教条中。 所以中世纪时期的图像塑造,大多具有符号化及精神化特征,例如金色和反光代表神性和天堂;黑色及黯淡象征魔鬼和地狱。而这种精神化表现的巅峰,并非出现于雕塑或者是绘画,而是现于哥特式教堂。

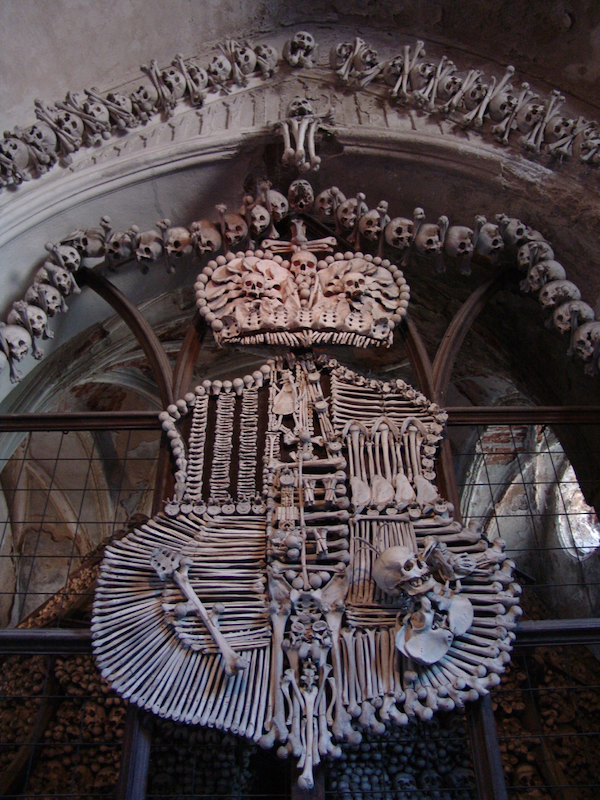

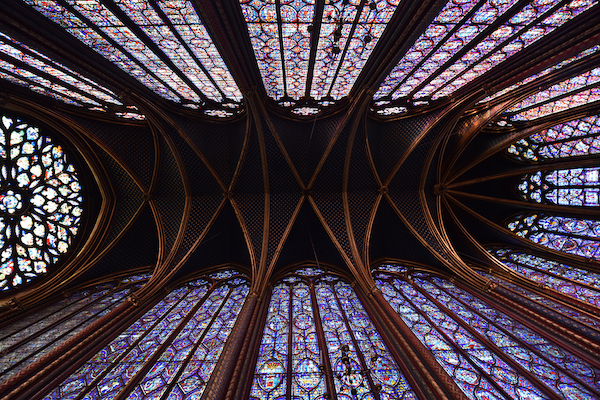

图4 巴黎圣母院 1163-1345,摄影 © MN

哥特式教堂承重体系的改善,让教堂的墙体摆脱了沉重的负担,不仅仅可以变得很薄,还能大量开凿窗户。尤其是中后期哥特式教堂的墙,几乎被窗体通透,本来可以通体透亮,但大部分教堂内部空间,却充斥着黑暗(图4)。形成这种暗黑的一个重要根源,是教堂外墙彩窗的使用和教堂庞大、空旷的空间体量。色彩浓厚的彩窗把天光过滤成色光的同时,也在很大程度上阻断了天光对教堂空间的照明。在哥德式教堂庞大的空间中,昏暗在视觉和意识层面,让教堂内部的特定空间,看上去就像没有尽头。教堂的光亮集中在祭坛、高窗和侧廊(图5),形成特定的光区,像宝石一般在黑暗中闪烁。虽然五彩斑斓,却丝毫也不显媚俗,而是在教堂石质的柱体中,更在昏暗的压抑中,营造了一种迷幻和沉静的光效(图6),就像人在黑暗的迷途和死亡的暗影中,看到了希望。

图5 亚岷主教堂内殿,1220-1366,法国,摄影 © MN

图6 巴黎圣礼拜堂二楼穹顶,1244-1248 法国 摄影 © MN

很多经院哲学把光视为神和天堂的化身。彩光散射的五彩斑斓之美,不是一种简单的功能性感官享受,而是一种发生在精神层面和记忆深处的感应。柏拉图的哲学中,美能唤醒欲望和爱,能触及灵魂而进入纯粹的思想和理性。在此基础上,普罗丁的新柏拉图主义思想把美理解为一种能净化灵魂,探知纯净神性的神秘视觉经验。三世纪新柏拉图主义哲学家普罗丁(Plotin 204-270),把色彩理解为美的一种纯粹形式,代表光对黑暗的征服。哥特式教堂的彩色之光打造了一种精神化和抽象化的天国,更是一种设置在彼岸的神性世界。这种光效之下,教堂中的暗黑既可以理解为世俗世界,在指向象征和恐惧的同时也隐匿着一条通往彼岸之路。在此情景之下,哥特式教堂灿烂的玫瑰花窗,就像是一个悬浮于黑暗尽头的太阳,也像一道通往迷幻彼岸的光门(图7)。与人骨教堂完全不一样的是,哥特式教堂中的暗黑和彼岸并没有清晰的意义指向和源头,既没有刻画黑死病之死,有没有营造十字军东征的动荡,而是一种高度抽象和精神化的,对世界末日与天堂,死亡与彼岸的感知。正因如此,这种建筑空间发生的效应跨越了时间和地理的隔阂。直到今天,仍然能够在各种不同的层面,不同的人生经历中,引发去向不定的精神共鸣(图8)。

图7 兰斯主教堂侧廊玫瑰花窗,1211起建,法国,摄影 © MN

图8 梅斯主教堂内部,1220-1520 ,法国,摄影 © MN

兰斯主教堂侧廊玫瑰花窗,1211起建,法国,摄影 © MN

黑死病于14世纪再度席卷欧洲。但是,对末日审判来临的想象,并没有随着死亡的再度降临而加重,而是在尸横遍野的现实中破碎,让人在死亡的逼近中,更加珍惜现世生活的欢乐,从而成为促使人文主义萌发的一块重要土壤。这之后,在人本认知的作用下,艺术中的黑死病以各种显性的形态,可以化身为浑身溃疡的病人,或把溃烂附着于基督受难的躯体,也可以化身为天启中的死亡骑士,或地狱的魔鬼,并和着不同的认知,出没于人间、地狱与天堂三界。